項目概況

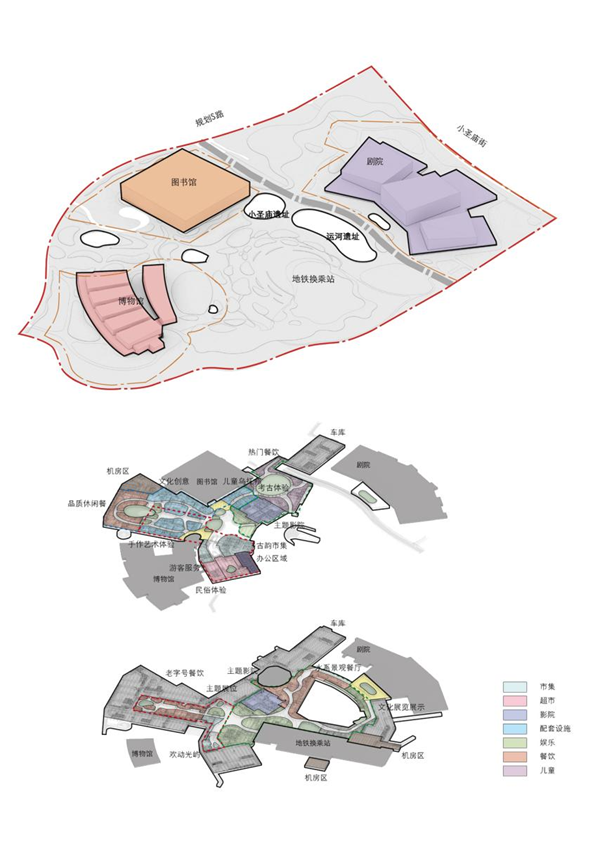

城市綠心三大(dà)公共建築共享配套設施位于(yú)北京城市副中心城市綠心西北部市民文化休閑組團内的(de)綠心起步區。起步區整體規劃順應周邊環境,在(zài)用地(dì / de)内部沿古運河河道(dào)營建景觀水系,将劇院、圖書館、博物館建築沿河布置,整體呈現西北-東南走向。三組建築略微呈“品”字形布局,其中劇院位于(yú)北側,圖書館位于(yú)西側,博物館位于(yú)南側,三館均面向中心區的(de)下沉廣場和(hé / huò)地(dì / de)鐵換乘站。共享配套設施位于(yú)地(dì / de)鐵換乘站與三大(dà)建築圍合的(de)谷形空間的(de)地(dì / de)下,連接地(dì / de)鐵換乘站與三大(dà)建築。

共享配套設施總建築規模約25.5萬平方米,主要(yào / yāo)位于(yú)地(dì / de)下一(yī / yì /yí)層及地(dì / de)下二層,在(zài)地(dì / de)下與三大(dà)建築地(dì / de)下大(dà)廳及軌道(dào)交通站直接相連。一(yī / yì /yí)體化開發建設的(de)主要(yào / yāo)功能包括綜合性配套服務設施、與三大(dà)建築共享的(de)停車庫和(hé / huò)服務起步區的(de)綜合設備機房。共享設施中部設置多個(gè)下沉庭院,将較大(dà)的(de)平面劃分爲(wéi / wèi)多個(gè)小于(yú)200米的(de)段落,賦予不(bù)同的(de)功能:設置有遊客服務、餐飲、文化培訓、展覽展示(含影廳)、文化創意等多樣化的(de)主題,改善公衆體驗。地(dì / de)下空間通過下沉庭院與地(dì / de)面聯通,下沉庭院内設有垂直交通可通至地(dì / de)面。公共空間内部配合三大(dà)建築的(de)功能與主題,設置多處标志性節點空間,對各方向人(rén)流有明确的(de)引導。充分利用場地(dì / de)内文化遺産資源,将小聖廟遺址和(hé / huò)運河故道(dào)區域作爲(wéi / wèi)庭院景觀的(de)重點元素,在(zài)四周除配套功能獨立的(de)下沉庭院外,還設有一(yī / yì /yí)處有室外下沉庭院與地(dì / de)鐵出(chū)入口共用,形成位于(yú)中部下凹式廣場上(shàng)的(de)主要(yào / yāo)景觀重心。

地(dì / de)下車庫位于(yú)地(dì / de)下一(yī / yì /yí)層及地(dì / de)下二層,主要(yào / yāo)沿貼臨周邊道(dào)路的(de)方位設置,共設機動車停車位1700個(gè)。地(dì / de)下車庫同時(shí)服務于(yú)三大(dà)建築和(hé / huò)共享設施,公衆在(zài)地(dì / de)下車庫停車後,均可通過直接到(dào)達共享設施。地(dì / de)下車庫同時(shí)設置聯通三大(dà)建築地(dì / de)下車庫的(de)通道(dào),實現互聯互通、靈活使用。建築平面較大(dà),地(dì / de)下車庫内設一(yī / yì /yí)條主要(yào / yāo)聯通道(dào),保證車庫内交通通暢;同時(shí)利用此通道(dào)作爲(wéi / wèi)卸貨流線,中區以(yǐ)南範圍可滿足沿線控制間距設置多處卸貨區,與配套服務設施區域相聯系。

共享配套設施積極響應綠色生态發展理念,結合景觀開發建設地(dì / de)源熱泵能源站,優先采用高效、清潔、經濟的(de)可再生能源爲(wéi / wèi)起步區提供能源供給。基于(yú)低碳節能的(de)理念在(zài)建築中部設置下沉庭院,将天然光引入地(dì / de)下并作爲(wéi / wèi)标識性庭院景觀向室内滲透,串聯地(dì / de)下服務線,改善城市公共空間服務品質。

設計創新點

從規劃之(zhī)初,秉承建築環境充分融合的(de)理念,景觀上(shàng)延續并融入綠心公園景觀,以(yǐ)傳承曆史文化爲(wéi / wèi)主體定位,将用地(dì / de)内的(de)運河故道(dào)遺址和(hé / huò)小聖廟遺址爲(wéi / wèi)保留文化遺迹納入整體景觀體系。作爲(wéi / wèi)古京杭大(dà)運河航道(dào)上(shàng)的(de)現代傳承,包含軌道(dào)交通設施及共享配套設施在(zài)内的(de)服務功能骨幹,是(shì)承載交通和(hé / huò)經濟屬性的(de)現代地(dì / de)下運河,三大(dà)建築、各空間節點爲(wéi / wèi)散布在(zài)運河上(shàng)的(de)碼頭和(hé / huò)驿站,延新時(shí)代的(de)軌道(dào)交通網絡實現向東部地(dì / de)區的(de)文化輻射和(hé / huò)發展驅動。

共享設施的(de)主要(yào / yāo)定位,是(shì)作爲(wéi / wèi)城市副中心的(de)文化配套設施,實現共享配套設施與三大(dà)建築無縫銜接、與地(dì / de)鐵換乘站的(de)功能聯動、與周邊的(de)景觀融合,實踐了(le/liǎo):深度+廣度+密度=多維度一(yī / yì /yí)體化探索。

上(shàng)位規劃編制深度介入:共享設施的(de)方案設計與起步區修規編制同期啓動,從前期立項及用地(dì / de)劃撥方式的(de)研讨,到(dào)建設規模和(hé / huò)功能定位的(de)明确,再到(dào)與上(shàng)位各專項規劃的(de)同步推進,通過深入密切的(de)前期工作,配合政府打通行政審批的(de)各個(gè)環節,探索一(yī / yì /yí)體化綜合開發的(de)政策創新。由于(yú)起步區三大(dà)建築和(hé / huò)共享設施建設範圍相互交叉、地(dì / de)下無縫銜接,起步區采用分層控規、分層供地(dì / de)的(de)形式,最大(dà)限度實現土地(dì / de)價值。

多主體多要(yào / yāo)素廣泛銜接:用地(dì / de)内原通州運河小聖廟遺址及運河故道(dào),是(shì)起步區特有的(de)文化遺産和(hé / huò)景觀元素。先期考古發掘完成後,施工期間對小聖廟遺址采取保護性掩埋和(hé / huò)永久支護,地(dì / de)下主體完工後揭展,作爲(wéi / wèi)共享設施下沉庭院的(de)主題。

共享設施與軌道(dào)交通預留車站爲(wéi / wèi)一(yī / yì /yí)體化建設。地(dì / de)鐵站廳層與共享地(dì / de)下二層直接貼臨、共用下沉庭院;地(dì / de)鐵兩線從共享設施下方穿越,局部共構;地(dì / de)面層與景觀一(yī / yì /yí)體規劃形成消隐與景觀山體的(de)地(dì / de)鐵地(dì / de)面主要(yào / yāo)出(chū)入口。從空間上(shàng)打破地(dì / de)鐵與商業設施的(de)界面,與規劃各部門、地(dì / de)鐵建設單位、地(dì / de)鐵設計方共同探索在(zài)地(dì / de)鐵内設置商業在(zài)國(guó)内的(de)落地(dì / de)可行性;地(dì / de)面景觀及下沉庭院兩側共用,優化地(dì / de)鐵站廳空間效果;流線上(shàng)自然引導過渡到(dào)共享設施中央大(dà)廳及通向三大(dà)建築的(de)動線。結構角度受限于(yú)較高的(de)地(dì / de)下水位和(hé / huò)緊張的(de)用地(dì / de),共享設施采用與地(dì / de)鐵共構、密貼、隧道(dào)上(shàng)地(dì / de)基處理多種相結合的(de)方式,局部工程樁與基坑支護樁共用,對緊張工期下逐步的(de)施工方案也(yě)在(zài)前期進行了(le/liǎo)充分考慮。

原規劃劇院南側路将劇院地(dì / de)塊與起步區其他(tā)區域打斷,爲(wéi / wèi)保證地(dì / de)面景觀的(de)完整性同時(shí)滿足市政要(yào / yāo)求,配合将劇院南側路設計爲(wéi / wèi)下穿道(dào)路。但同時(shí)共享設施仍需在(zài)地(dì / de)下與劇院互聯互通、從道(dào)路下方穿越,考慮不(bù)過度下挖且提升使用空間高度,與市政道(dào)路采用局部共構形式;與市政設計單位進行了(le/liǎo)密切的(de)技術探索和(hé / huò)設計配合。

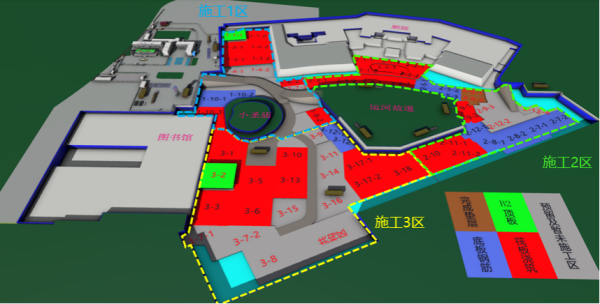

起步區建設周期緊張,多項目同期展開,共享設施與各單體除設計界面交界及交叉外,施工工藝的(de)技術方案選擇及施工時(shí)序的(de)确定,也(yě)是(shì)整個(gè)項目面臨的(de)難點。已經進行的(de)起步區土護降工程中,起步區基坑開挖面積約30萬㎡,内部标高多、基坑設計方案複雜,共享設施涉及各标高基坑間支護樁、錨杆、帷幕的(de)交叉,以(yǐ)及與地(dì / de)鐵、市政施工界面交叉,是(shì)與設計工作同期進行的(de)重要(yào / yāo)配合工作。

複合功能高密度集成:共享設施結合連通空間設置遊客服務、紀念品銷售、教育培訓、展覽 展示、文化創意、親子(zǐ)娛樂、體育健身等多種配套服務功能,形成對三大(dà)公共建築功能的(de)有效補充,滿足市民豐富多元的(de)文化生活需求,同時(shí)将三大(dà)公共建築所需的(de)部分配套設施(如停車場、能源中心、人(rén)防工程)統一(yī / yì /yí)建設于(yú)共享配套設施内。

空間設計上(shàng),用流線型的(de)室内空間象征河流,三大(dà)建築、各空間節點爲(wéi / wèi)散布在(zài)運河上(shàng)的(de)碼頭和(hé / huò)驿站,結合由地(dì / de)面滲透的(de)下沉庭院,串聯整個(gè)地(dì / de)下空間;将大(dà)尺寸的(de)地(dì / de)下空間用室外環境和(hé / huò)空間形态分隔成不(bù)同區域,增強空間辨識度。結合三大(dà)建築的(de)功能屬性,規劃了(le/liǎo)以(yǐ)文化體驗爲(wéi / wèi)主題的(de)商業業态,并在(zài)三大(dà)建築聯通口區域設計了(le/liǎo)銜接各館風格的(de)緩沖空間,延伸參觀遊覽體驗。外部空間形态上(shàng),下沉庭院融入各區域的(de)地(dì / de)面景觀,主要(yào / yāo)采用體現運河文化主題、模仿土壤沉積層的(de)預制混凝土闆幕牆,穿插垂直綠化幕牆,将庭院盡可能融入室外環境,并增加地(dì / de)下視野内的(de)綠化量。

BIM應用

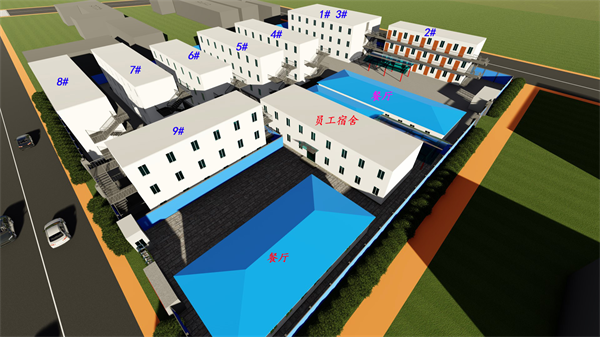

(1)場地(dì / de)模拟:BIM技術支撐臨建的(de)方案比選,模拟生活區及辦公區場地(dì / de)的(de)應用,确定最終方案。能夠滿足辦公與住宿的(de)合理性需求,有效避免了(le/liǎo)拆改改建擴建等問題的(de)出(chū)現。

生活區

辦公區

本項目建築實體單層面積十餘萬平,周邊環繞地(dì / de)鐵、 圖書館、劇院等多個(gè)項目,因此有效的(de)施工場地(dì / de)緊缺,在(zài)項目策劃階段充分應用BIM技術的(de)可視化模拟建造性進行施工組織方案的(de)分析,最終分爲(wéi / wèi)6個(gè)工區合計有效模拟施工順序及總體工期計劃,在(zài)項目的(de)起始階段即達成一(yī / yì /yí)緻的(de)施工管理思路目标。

(2)可視化交底:工程準備階段各施工工藝皆采用BIM可視化交底,施工過程不(bù)斷複核BIM成果與現場實體的(de)偏差和(hé / huò)問題,并充分應用智慧建造平台實現問題實時(shí)跟蹤整改,出(chū)具整改管理文件。實現了(le/liǎo)BIM在(zài)施工的(de)全程管理,爲(wéi / wèi)施工安全、質量、進度做出(chū)有效的(de)支撐保障。

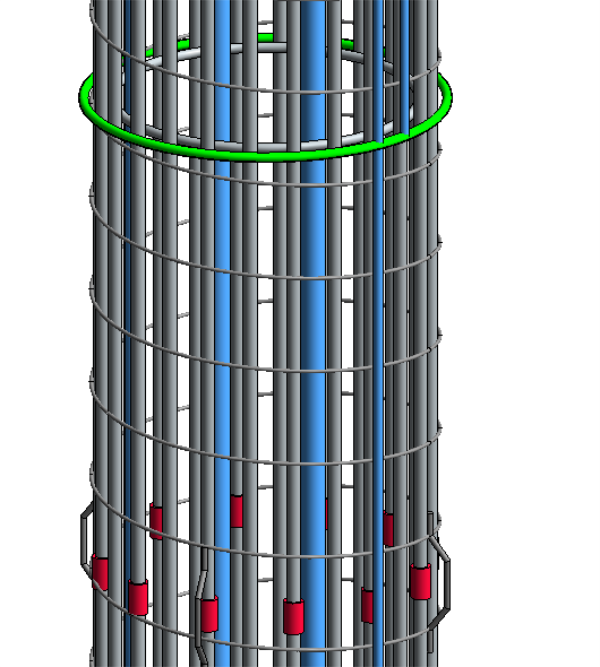

鋼筋放樣

工程樁展示

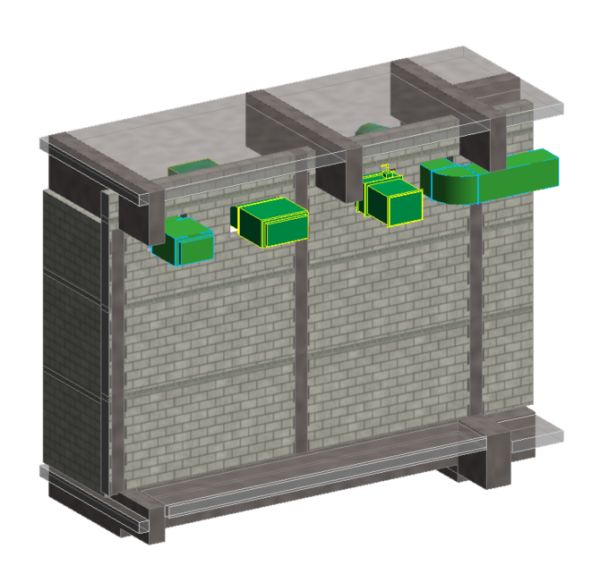

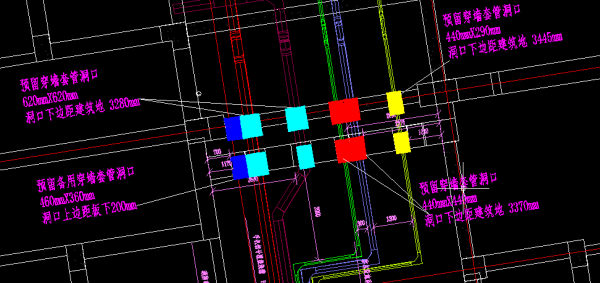

(3)二次結構深化:進行機電管線與二次結構砌體的(de)模型整合,爲(wéi / wèi)300mm以(yǐ)上(shàng)的(de)洞口進行預留(小于(yú)300的(de)可後期應用水鑽進行開洞可不(bù)破壞牆體),預埋線管即需要(yào / yāo)水電先行預留線盒,砌體精準開槽固定,全程各專業配合推進。

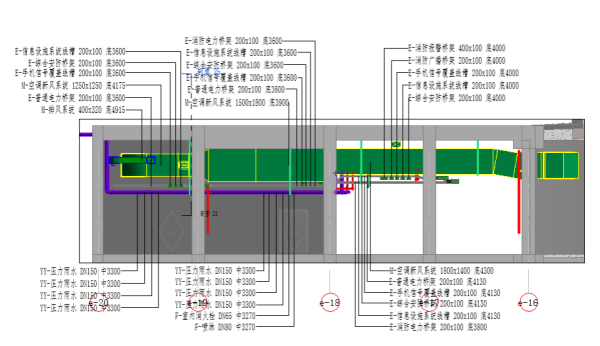

(4)機電預埋:項目人(rén)防區域兼做車庫應用,一(yī / yì /yí)次結構的(de)預埋管件數量及種類繁多,在(zài)機電管線深化的(de)起始階段,針對各專業圖紙進行全面識圖,結合施工規範,對預埋套管的(de)具體加工尺寸進行統計。應用BIM技術在(zài)管綜基礎上(shàng)進行預埋套管的(de)模拟排布,其中強弱電預埋套管的(de)大(dà)部分皆穿越人(rén)防門頂部,在(zài)此處需進行精準深化預埋。

(5) 爲(wéi / wèi)保障項目BIM深化成果的(de)落地(dì / de)應用,在(zài)起始階段即确定了(le/liǎo)安裝技術人(rén)員提前介入,BIM工程師深化,設計審核簽認深化圖紙,現場安裝及監理驗收的(de)基本工作流程,有效的(de)保障了(le/liǎo)技術可行性、出(chū)圖的(de)規範性、安裝的(de)可控性等。全面實現了(le/liǎo)BIM成果指導施工的(de)階段性目标。

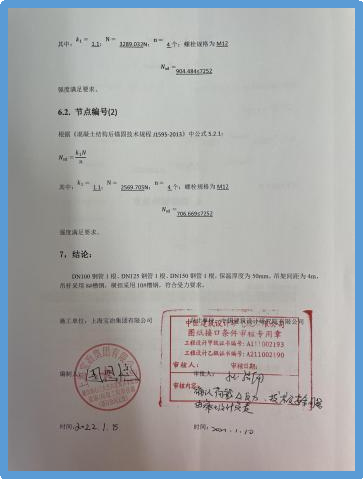

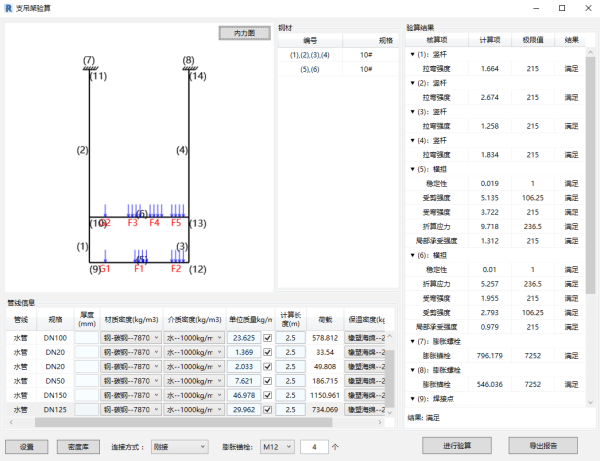

(6)支吊架驗算:借助BIM軟件結合支吊架的(de)安裝方案,進行支吊架數據安全性的(de)驗算,出(chū)具支吊架計算書并得到(dào)設計院複核的(de)簽字認可。

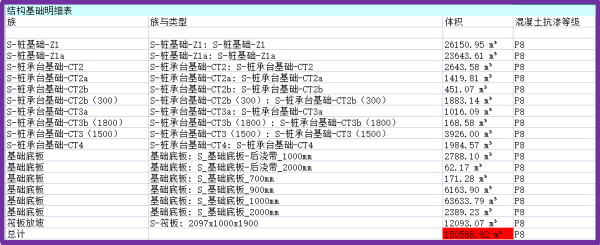

(7)數據分析;本項目在(zài)審計及業主預算核查階段提出(chū)單位平米混凝土用量大(dà)方面的(de)疑問,在(zài)此過程應用BIM技術進行全面因素分析,在(zài)建築形式、建築面積、各部位用灰量等方面都給出(chū)有力的(de)技術數據支撐。

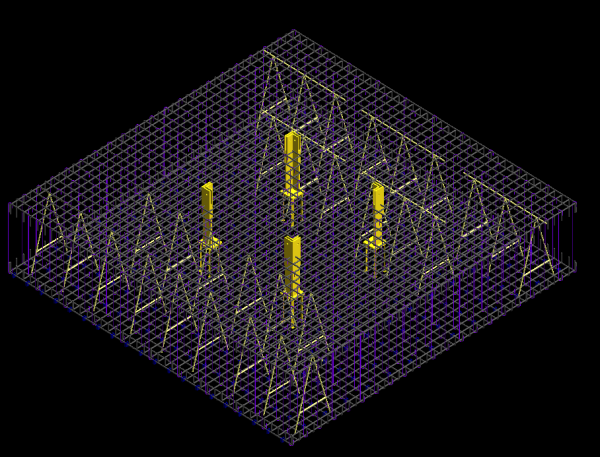

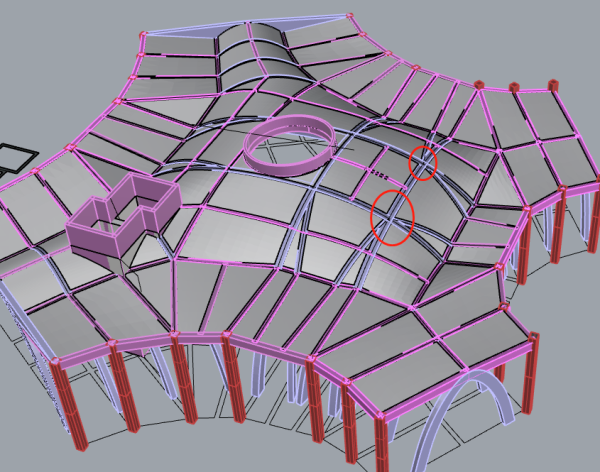

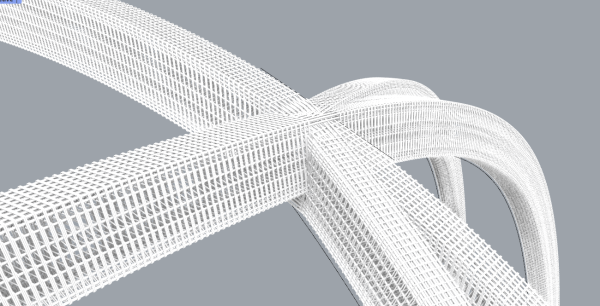

(8)中央大(dà)廳正交拱結構模闆深化:中央大(dà)廳圓拱位于(yú)整個(gè)項目的(de)中心核心區域,該部分基礎與地(dì / de)鐵站頂闆共構施工交界面複雜。大(dà)廳圓拱爲(wéi / wèi)單層混凝土弧形框架結構淨高達到(dào)14米,局部起拱落差達到(dào)4米,梁體交接節點鋼筋排布密集,且内廳外露混凝土結構拟達到(dào)清水混凝土裝飾效果。基于(yú)以(yǐ)上(shàng)的(de)一(yī / yì /yí)系列施工特性要(yào / yāo)求,項目采用BIM技術進行全面的(de)施工技術支撐。

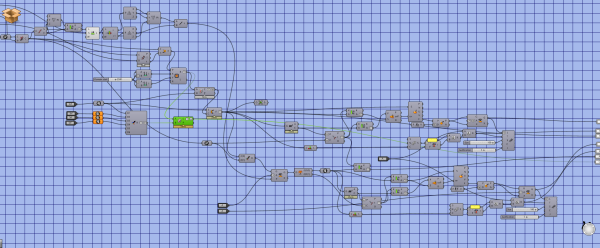

基于(yú)大(dà)廳圓拱結構的(de)曲線異形特點,BIM深化工作采用犀牛軟件進行局部模型的(de)深化,應用犀牛軟件的(de)參數化功能分别對每個(gè)結構梁進行模闆深化。

總結

共享配套設施是(shì)遵循城市發展規律,貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的(de)發展理念建設的(de)服務于(yú)北京城市副中心綠心起步區的(de)公共服務功能,在(zài)城市管理、工程建設等多個(gè)領域實踐城市地(dì / de)下空間開發理念,探索一(yī / yì /yí)體化開發建設模式及标準。

通過政府部門與建設單位、設計單位深入密切的(de)前期工作配合,綠心起步區從規劃上(shàng)打破以(yǐ)往公共建築集群各自獨立的(de)建設模式,在(zài)常規管理模式的(de)基礎上(shàng)采用分層控規、分層供地(dì / de)的(de)形式,整合包含三大(dà)建築、共享配套設施、市政設施在(zài)内的(de)建設單體和(hé / huò)包含景觀綠化、海綿設施、能源供應、智慧管理在(zài)内的(de)專項規劃,整體統籌、同期實施、協調運營,實踐資源整合、節約共享和(hé / huò)協同發展。

京公網安備 11011202004357号

京公網安備 11011202004357号